Kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 335 kilometer persegi. Dulu, Surabaya sangatlah kecil. Letaknya berada di tepian sungai. Keberadaan itu diperoleh dari catatan para sejarawan Belanda dalam banyak buku buku yang ditulisnya.

Era Klasik

Surabaya sebagai desa di tepian sungai (naditira pradeca) tertulis pada sebuah prasasti. Namanya Prasasti Canggu, dibuat oleh Raja Hayam Wuruk pada 1358 M. Letaknya di hilir sungai Brantas, posisinya di utara Bungkul (Bkul).

G.H. Von Faber, seorang sejarawan, budayawan dan sekaligus wartawan Surabaya menuliskan dalam bukunya Erwerd Een Stad Geboren” (Sebuah Kota Telah Lahir) bahwa Surabaya berada di kawasan Pengampon, di utara Peneleh.

Von Faber menceritakan bahwa kawasan Pengampon adalah wilayah permukiman baru, yang dipersembahkan oleh Raja Kertanegara ke pada warga Peneleh, yang telah membantunya dalam menumpas pemberontakan Kanuruhan pada 1270 M. Lahan permukiman baru, yang bernama Surabaya itu, dibuka pada 1275 M.

Buku Erwerd Een Stad Geboren yang dirilis pada 1953 itu, tentu memiliki dasar penulisan atau sumber sumber sejarah. Diduga salah satu sumber sejarah itu adalah sebuah prasasti yang bernama Prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk pada 1358 M.

Prasasti Canggu adalah prasasti yang menuliskan nama-nama desa di tepian sungai (naditira pradeca) di sepanjang aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo. Di hilir Sungai Brantas (Kali Surabaya) inilah tertulis nama Curabhaya (Surabaya).

Di wilayah administrasi kota Surabaya sekarang terdapat tiga naditira pradeca. Yaitu secara berurutan dari selatan ke utara (hilir) adalah Gsang (Pagedangan), Bkul (Bungkul) dan Curabhaya (Surabaya). Jadi sesuai dengan aliran sungai bahwa setelah Bungkul (selatan) ada Surabaya (utara).

Jika GH Von Faber menuliskan bahwa Surabaya berada di kawasan Pengampon sebagai kawasan permukiman baru atas permukiman lama (Pandean Peneleh), maka dapat diduga bahwa Naditira Pradeca Curabhaya (Prasasti Canggu 1358) adalah kawasan permukiman Peneleh – Pengampon.

Narasi sejarah tentang permukiman kuno ini dikuatkan dengan penemuan benda arkeologi berupa Sumur Jobong di kampung Pandean, kelurahan Peneleh pada akhir bulan Oktober 2018 lalu.

Dari hasil uji karbon di National University of Australia, di kota Canberra, bahwa Sumur Jobong ini sudah ada pada 1430 H. Berarti sebelum tahun 1430, sumur itu sudah ada sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat kala itu.

Di Pandean-Peneleh (1270 M), sebelum dibukanya Surabaya (1275), diceritakan telah dihuni oleh orang orang pemberani (jawara). Dengan kata lain, penduduk di Peneleh adalah orang orang yang memiliki sifat berani, berani menghadapi tantangan dan bahaya demi kelangsungan hidupnya.

Kawasan Peneleh dan Pengampon adalah kawasan yang secara alamiah berada di sebuah Delta di antara sungai Kalimas dan sungai Pegirian. Perkembangan permukiman di antara dua sungai itu bergantung dari ketersediaan lahan, yang terbentuk dari proses sedimentasi sungai.

Karenanya, setelah kawasan Pandean-Peneleh, kemudian ada kawasan Pengampon, yang selanjutnya dipakai sebagai kawasan permukiman baru yang dibuka oleh Raja Kertanegara pada 1275 M. Kawasan permukuman baru itu diberi nama Surabaya.

Seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, lahan sedimentasi diantara dua sungai ini semakin ke utara. Di kawasan utara tercatat menjadi hunian yang semakin padat setelah kehadiran Raden Rachmad di Kampung Ampel Denta pada 1440-an. Di sana kemudian didirikan masjid dan pondok pesantren dalam upayanya mensyiarkan agama Islam.

Kawasan diantara dua sungai, yang sangat menguntungkan untuk tumbuhnya peradaban, menjadi pilihan beragam bangsa untuk mendiaminya. Tidak hanya warga lokal (Jawa), tapi bangsa asing seperti Cina, Melayu dan Arab pun mengkapling lahan untuk tinggal di kawasan ini.

Sungai Kalimas dan Pegirian adalah alasan utama. Sungai kala itu menjadi urat nadi kehidupan mulai dari urat nadi perekonomian, perhubungan, transportasi hingga pembangunan.

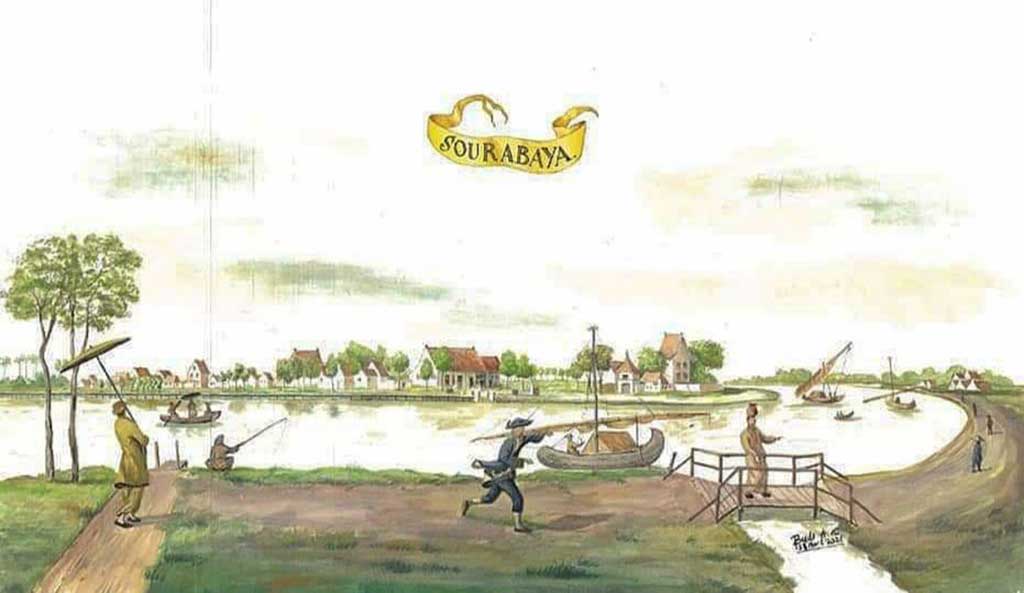

Era Kolonial

Memasuki abad 17, ketika bangsa Eropa masuk Surabaya, mereka tidak memilih lahan permukiman di antara dua sungai seperti Jawa, Cina, Melayu dan Arab. Bangsa Eropa, utamanya Belanda, lebih memilih lahan permukiman di luar batas sungai.

Mereka memilih lahan di barat sungai Kalimas, tetapi bersanding dengan pusat keramaian yang telah terbentuk sebelumnya oleh aktivitas etnis Pecinan dan Jawa.

Jika Jembatan Merah (sekarang) menjadi patok kawasan permukiman tempo dulu, maka di barat Jembatan Merah inilah dimana lahan permukiman Eropa itu berada.

VOC kali pertama datang ke Surabaya pada 1612 ketika penguasa dan pengusaha yang bernama Hendrik Brouwer datang dan bertemu seorang Pangeran Surabaya. Brouwer menjajagi membuka potensi dagang di Surabaya. (GH Von Faber).

Lima tahun kemudian pada 1617, datanglah Gubernur Jendral VOC yang bernama Jan Pieterszoon Coen melanjutkan misi Hendrick Brouwer. Jan Pieterszoon Coen, yang dikenal sebagai pendiri kota Batavia (kini Jakarta), mulai membangun sebuah kantor dagang (trading post) di barat sungai. Lokasinyapersis di sudut tenggara bangunan Jembatan Merah Plaza sekarang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kantor dagang itu berubah menjadi benteng militer (military post). Post, yang mulai bersifat militer ini, tentu berkepentingan untuk menjaga keamanan wilayahnya, yang tidak hanya menjadi urusan dagangnya tapi juga mengamankan wilayah permukiman yang kian berkembang.

Perkembangan wilayah Eropa ini bergerak ke selatan. Maka di selatan benteng ini dibangun kawasan permukiman yang semakin luas. Orang orang Belanda dalam progresnya mulai mengusung konsep kota Eropa dan diaplikasikan di permukiman baru di barat Kalimas, berseberangan dengan permukiman Pecinan. Di barat Kalimas inilah sebuah konsep kota Eropa diterapkan.

Permukiman baru ala Eropa semakin berkembang pesat dengan sistim administrasi yang mengaturnya. Di kawasan permukiman Eropa ini kemudian dilengkapi dengan kantor administrasi yang disebut Stadhuiz atau Balai Kota.

Balai kota ini berdiri persis di barat Jembatan, yang dinamakan Roodebrug alias Jabatan Merah. Di samping Balai Kota terdapat alun alun kota yang dinamakan Willemsplein atau Alun Alun Willem.

Di barat Balai Kota di bangun gereja Protestan. Gereja ini letaknya di ujung selatan gedung Internasio sekarang (di jalan Hereenstraat atau jalan Rajawali, sekarang).

Beberapa utilitas kota semakin melengkapi permukiman Eropa ini. Permukiman Eropa ini bernama kota Surabaya. Pada peta peta lama Surabaya, nama Kota Surabaya (Stad van Sourabaya) menegaskan keberadaan sebuah kota.

Keberadaan Kota Surabaya sebagai kota administrasi semakin diperkuat dengan ditetapkannya Surabaya sebagai ibukota wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur (Java Oosthoek) pada 1743.

Penetapan Surabaya sebagai ibukota Java Oosthoek ini terkait dengan pelimpahan kekuasaan dari Raja Mataram kepada VOC tepatnya pada 11 November 1743.

Sejak itu perkembangan Kota Surabaya sebagai kota administrasi menjadi gerbang komunikasi yang lebih kuat dengan wilayah wilayah lain, termasuk dengan negeri kincing angin.

Pada pertengahan tahun 1800-an seiring dengan dibangunnya kantor kantor, wajah kota Surabaya semakin bersolek. Apalagi memasuki abad 20. Semua itu merubah wajah lansekap kota Surabaya (Handinoto).

Era Modern

Yang menarik adalah bahwa hingga sekarang bekas wilayah kota Eropa Surabaya masih dapat diidentifikasi. Bahkan jalan-jalan yang terbentuk sejak abad 17 dan 18 tidak berubah.

Termasuk peninggalan berubah bangunan bangunan mulai dari abad 18, 19 dan 20 juga masih bertengger di sana. Bangunan dari masing masing abad ini sangat jelas berbeda langgamnya.

Rumah rumah dari abad 18 berbentuk runcing runcing beratap model pelana kuda dengan bagian depan bangunan simetris. Satu pintu di depan dengan dua jendela mengapit pintu. Pada bagian gawel terdapat mahkota piron.

Sementara rumah dan bangunan dari abad 19 berbentuk indies dengan model pilar pada bagian teras. Model pilar ini juga dikenal bergaya Daendels. Hanya ada 3 unit bangunan di kawasan ini. Dua ada di jalan Mliwis dan satu ada pojokan jalan Rajawali dan Branjangan.

Sedangkan bangunan yang paling banyak ditemukan adalah peninggalan abad 20. Modelnya sudah moderen dan beraksentuasi vertikal horisontal. Misalnya bangunan bangunan moderen ini dapat dijumpai di Jalan Rajawali dan jalan Jembatan Merah.

Dari model dan arsitektur bangunan kolonial yang masih berdiri di bekas kawasan Kota Eropa sangat layak menjadi obyek penelitian dan studi arsitektur serta kawasan objek wisata Surabaya. Salah satu yang menjadi perhatian sejarawan, budayawan dan arsitek Belanda adalah Gedung Singa di Jalan Jembatan Merah.

Pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Mei, akan ada peringatan 100 tahun kedatangan arsitek HP Berlage ke Hindia Belanda (Indonesia). HP Berlage adalah bapak arsitektur moderen yang mendesign gedung Singa dan dibangun pada 1901. Tapi Berlage sendiri baru datang ke Surabaya pada 1923.

Gedung Berlage di Surabaya sangat terkenal dan sangat berarti bagi para sejarawan, budayawan serta arsitek Eropa. Karenanya mereka memperingati 100 tahun kedatangan Berlage di Nusantara, termasuk ke Surabaya pada Mei 1923.

Sekarang Surabaya menjadi kota besar dan luas. Dari data-data sejarah, Surabaya berawal dari desa kecil di tepian sungai (naditira pradesa) 1358, kemudian menjelma menjadi kota Belanda (Stad van Soerabaia) 1743, kini berubah menjadi kota raksasa dengan luas sekitar 335 kilometer menuju megapolitan.

Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari perkembangan Kota Surabaya ini? (nanang purwono)